SCHEDA DI APPROFONDIMENTO.

Chiavi e serramenti, quinta parte. Aspetti tecnici.

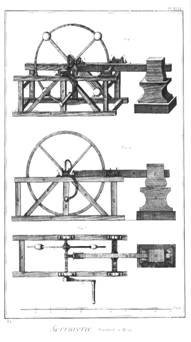

Dalla “Encyclopedie” di Diderot e D’Alembert. Maglio

meccanico a mano, di grandi dimensioni, destinato alla fucinatura delle lamiere.

Notiamo l’ampio volano, che permetteva una cadenza regolare dei colpi.

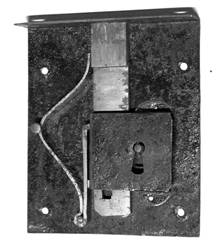

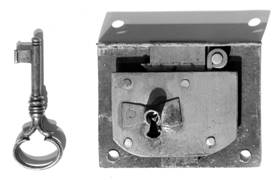

Serratura

sette-ottocentesca, da cassetto. Cm 12,4x10,6x2,2. Chiave femmina. Notiamo la raffinata

molla realizzata con un perno d’appoggio, che ne ottimizza il funzionamento

raddoppiandone la leva. La vernice nera con cui è ricoperta la scatola è tipica

di questo periodo e rivestiva carattere decorativo, accordandosi con i

particolari ebanizzati, spesso presenti sui mobili, in accordo con i moderni

dettami decorativi del Biedermeier; serviva inoltre quale antiruggine.

Serratura ottocentesca, da cassetto, cm 9,2x7,3x1,3, di fattura modesta. Chiave femmina. Uno scatto, un Ingegno. Notiamo il gancio di arresto del chiavistello ed i fori svasati per le viti di fissaggio.

Serratura

della prima metà dell’Ottocento. Notiamo anche in questo caso la vernice nera

con funzione protettiva, che è elegantemente incisa a disegno geometrico. La

piastra trapezoidale è tipica degli arredi Restaurazione (1815-30).

Nelle

aree periferiche la produzione delle serrature resta a lungo alquanto rustica.

L’evidente fabbricazione manuale non è indice di maggior valore del manufatto,

ma solo di una prolungata arretratezza di quelle botteghe, che non potendo

accedere sia per ragioni geografiche, sia per i costi più elevati, ai fornitori

di serrature più specializzati e sviluppati, dovevano accontentarsi della

produzione di fabbri locali. D'altronde anche la loro clientela era meno

aggiornata ed esigente e con minori possibilità economiche.

![]()

Raffinate

serrature di un secretair Consolato (1800-05), stampigliato Eckel, ebanista

parigino di origine tedesca. Quella della ribalta (davanti e retro), cm

11,7x31x1,5, presenta tre chiavistelli azionati da due scatti della chiave. La

parte a vista di tale serratura, che non viene coperta dalla pelle del piano

scrittoio, è rivestita da una lamiera di ottone rivettata alla scatola

d’acciaio. La serratura, cm 44x6x1,5, dello sportello inferiore, ha tutta la

scatola a vista di ottone ed è elegantemente sagomata. La leva, che alza la

molla è pure di ottone. Per entrambe unica chiave (cm 7,4) d’acciaio con

impugnatura di bronzo cesellato e dorato. Gli innesti sono a doppio cerchio.

Secretair proprietà dell’autore.

Nei

secretair di qualità il vano inferiore presenta due sportelli (in francese

secretair a vanteaux) essi celano un castello, che può essere a tre cassetti o

variamente suddiviso. Questo consente una migliore e più omogenea distribuzione

dei fogli di impiallacciatura senza che il disegno sia disturbato dalle

divisioni orizzontali tra i cassetti, come avviene, quando essi sono a vista.

La serratura della ribalta presenta sempre due un chiavistello a due o tre

innesti. Quella provvista di aste di chiusura con inserimento nei montanti

laterali è normalmente ancora settecentesca, oppure destinata alla ribalta di

un boureau; al fine di non disturbare il piano scrittoio con ingombranti

innesti, come avviene in quelli più rustici. La serratura con un solo

catenaccio è sinonimo di costruzione modesta, di aree periferiche, italiana o

mitteleuropea.

Nelle

serrature francesi neoclassiche è usuale rivestire la parte della serratura a

vista, inserita tra l’impellicciatura, con una lamiera di ottone o produrre

tutta la scatola, se interamente a vista, di ottone, anche le cerniere sono

spesso d’acciaio rivestite o tutte d’ottone.

Serratura

di acciaio da sportello I° Impero, cm h. 7x6x3. Gancio per detta, cm8x22x0,3, situato

a metà del piano divisorio interno. Appartenenti ad una credenza a due

sportelli. Proprietà dell’autore.

Quando

la serratura è collocata a metà dello sportello ed il suo gancio è situato in

corrispondenza, a metà di un piano divisorio interno, siamo sicuri che il

mobile non ha subito modifiche; se invece la serratura, come quella del

secretair precedente, percorre tutto lo sportello verticalmente innestandosi

nei montanti superiore ed inferiore, detto sportello poteva chiudere una

cassettiera, che ovviamente non avrebbe potuto ospitare un gancio a metà di un

cassetto, che di norma erano in numero di tre. Nel corso dell’Ottocento la

necessità di mobili credenze ha portato sovente a tale modifica con l’eliminazione

della cassettiera, che spesso nasceva già estraibile, e l’introduzione di un

piano divisorio.

In

Europa è con l’Ottocento e l’affermazione della borghesia e dei suoi usi, che

si formalizza la destinazione di ambienti specifici per il pranzo e di conseguenza

si rende necessaria, per le case meno lussuose e provviste di minor servitù, la

fabbricazione di mobili contenitori per il vasellame. Altrimenti l’occorrente è

portato in tavola da altri ambienti di servizio, che ovviamente non

necessitavano di arredi costosi, ma di più semplici scansie. Le credenze e le

sacrestie, come si desume dallo stesso vocabolo di evidente origine

ecclesiastica, erano collocate appunto nelle sacrestie per contenere gli

apparati destinati all’altare. Di sicuro i nobili di rango non facevano

prendere le stoviglie od imbandire le tavole davanti agli ospiti. Ciononostante

esistono rari arredi d’epoca a sportelli provenienti dai negozi, dalle

farmacie, ecc.

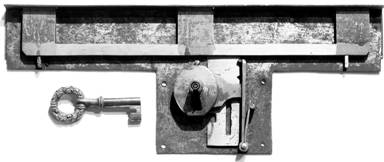

Serratura,

cm 9,3x7,2x2,1, e chiave, cm 10, di vetrina I° Impero. Francia. Innesto a

doppio cerchio, piastra di ottone. Notiamo la molla a V, con rivettata la sua

leva di ottone. Notiamo l’ampia e comoda impugnatura della chiave che fungeva

da maniglia per lo sportello. Vetrina proprietà dell’autore.

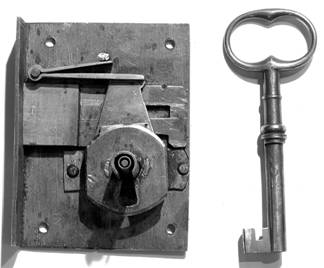

Serratura

da cassetto I° Impero. Innesto a quadrifoglio per chiave femmina egualmente

sagomata. Piastra superiore rivestita di lamiera di ottone rivettata alla

scatola. Due scatti, Piemonte-Savoia. Cm 6,7x13,3x1,7. Notiamo che la leva è

ricavata da una piegatura della molla, invece che dalla placchetta tipica dei

modelli francesi coevi. Anche l’arresto del catenaccio è realizzato da un

ingrossamento del suo terminale. Di norma una scanalatura praticata nel

chiavistello funge da guida e da arresto, come nelle serrature precedenti.

Quando

gli innesti e le corrispondenti chiavi sono sagomati ciò è sempre indice di

produzione da parte di officine specializzate e di ricerca di una maggiore

qualità estetica. Tale costruzione aveva fini puramente ornamentali, essendo

sempre possibile scassinare con grimaldelli piuttosto semplici anche queste

serrature.

Elegante

chiave maschio, cm 6, e serratura, cm 5x6,5x1,4, del cassetto di un tavolino da

lavoro austriaco Biedermeier (1815-48). Nonostante una lavorazione già

industriale, notiamo l’elegante diamantatura a vista della scatola e la

rifinitura a lima. I fori sono svasati per l’impanatura delle viti. Tavolino

proprietà dell’autore.

Le

serrature ottocentesche di area mitteleuropea presentano spesso raffinatezze a

volte insospettabili, anche in quelle da incasso, che una volta montate non

erano visibili; al ferraiolo ciò non interessava lui le eseguiva comunque al

meglio. Le corporazioni sopravvissero a lungo in questi stati garantendo

standard qualitativi eccellenti, anche nelle produzioni non di lusso.

Serratura,

cm 18x3, e chiave femmina, 5x1,2, da sportello, seconda metà dell’Ottocento. Lavorazione

industriale con finitura manuale a lima.

Le aste smontabili, non illustrate, sono a mezzo tondo, come i suoi

cavallotti, che servono a tenerle in linea. Esse potevano essere montate di

lunghezza differente secondo l’altezza dello sportello. Notiamo i rivetti

trafilati perfettamente cilindrici. La chiave è stampata.

Serratura

industriale tra Otto e Novecento. Notiamo i rivetti montati a macchina su di una

lamiera di spessore assolutamente uniforme.

Nelle

serrature industriali la mappa e la chiave sono di misure ridotte, sia per

risparmiare sui costi di produzione, sia per renderne più agevole la

portabilità. Sono normalmente ad un solo scatto ed a volte la toppa è disposta

sia orizzontalmente, sia verticalmente per consentire di montare la serratura

sia in verticale su un cassetto, sia in orizzontale su uno sportello. Se la

chiave si introduce da un sol lato è sempre femmina, se, come in quelle da porta,

si introduce dai due lati è maschio. Dalla fine del secolo a volte è applicata

una serratura di tipo Yale.

Le serrature presentate sono proprietà dell’autore.

Un ringraziamento particolare al maestro ferraiolo Leonardo Dingi di Bologna, per i preziosi consigli.

Queste schede tecniche d’antiquariato sono

state scritte dall’antiquario Pierdario Santoro, con la collaborazione della

moglie Mara Bortolotto, per la rubrica mensile edita sulla rivista

“L’Informatore Europeo”. L’originale è corredato da foto e didascalie, qui non

riportate.